|

生態廊道

近年來高雄市的改變,除了前面所述的「水岸風貌」、「城市綠化」、「海岸復育」、「綠色運輸」、「主題公園」的營造外,還有一項讓高雄擺脫工業印象,蛻變成友善生態城市的建設,那就是「濕地生態廊道」的推動。

何謂濕地?

所謂的濕地,廣義上來說就是有水、有土、有植物的地方。而濕地最著名的定義是在1971年國際拉姆薩會議上通過的「拉姆薩公約」,此公約對濕地的定義如下:「凡是包含草澤、林澤、泥澤或水域等地,不管是天然的或是人為的、永久的或是暫時性的、靜止的或是流動的、淡水的或是鹹水的,是由沼澤地、泥沼地、或是泥炭地或水域所構成的地區,包括低潮時水深不超過六公尺深的海域,都是濕地。」

濕地中的水分是自從天而降到達地面後形成「地表逕流」(runoff),英文字面上的意義,就是「四散亂跑的水」,直到流向低窪,和「土壤」及「植物」匯合成濕地。

濕地又有分三種:內陸濕地、城市濕地和海岸濕地。當水分以下雨或降雪的形式降落之後,在森林、湖泊邊緣等內陸地區的淺水帶所形成的濕地,稱為「內陸濕地」。當水分以降雨、泉湧、地表逕流或是人工引水的形式,匯聚在人口稠密區形成濕地,稱為「城市濕地」。而當城市濕地的水分以溪流、河川的形式匯流到出海口,或是以潟湖、內海的形式與大海波浪、海流及潮汐相互作用,所形成的半鹹、半淡水形式或是鹹水型態的則稱為「海岸濕地」。

濕地的功能與價值

- 生態功能:濕地提供了豪雨時的滯洪功能,同時也有淨化水質、補注地下水量防止地層下陷、防止海岸侵蝕、避免強風及鹽害的功能,另外也提供野生動植物棲息的環境,並有維持微氣候與生態系統的穩定功能。

- 經濟功能:濕地有豐富的生態環境資源,可生產漁貨、農產品以提供人類使用。

- 景觀功能:濕地的地理位置通常位於特殊地帶,且濕地擁有豐富的動植物棲息景觀,所以形成特殊的視覺美感效果。

- 科學研究及環境教育功能:許多濕地經常被用來做科學實驗的環境對照組及環境監測等科學研究區域,同時,濕地豐富的自然環境及完整的生態系統,可作為環境及自然保護教育的使用場所。

- 休閒遊憩功能:濕地是許多野生動物重要的棲息地,擁有生態系統的完整性及生物的多樣化,常吸引許多遊客前來觀賞。

濕地在人類文明的成長中扮演著重要的角色,然而現在濕地卻常常被人類所遺棄,他們忘記了人類能有今日,是因為前人在濕地中吸取智慧而創造出都市文明的!這說明了人類至今並沒有增長尊重大自然的智慧,反而忽視了濕地原本存在的功能和價值,這些功能和價值所帶來的意義,不是金錢所能衡量的。

何謂生態廊道?

基質、區塊、廊道是景觀生態學之父-理查•佛爾曼博士所提的景觀規劃概念。他認為為了要因應都市發展,不得已要將一大區塊環境切割成數個小區塊環境,而且必須在區塊與區塊間,為當地動物量身訂做,建立有效的生態廊道(ecological

corridor)或串連的踏石(stepping stone)區域,以達到物種播遷的目的。

進行生態廊道規劃時,須要考量距離效應(distant effect)與鄰接效應(connectivity effect)。在劃分區塊時,必須顧慮到動物的有效遷徙距離。鳥類的有效遷徙距離最高,其次是哺乳動物,最後是兩棲動物;藉助風力傳播種子的樹種比靠昆蟲傳播種子的樹種有效遷徙距離來得高。

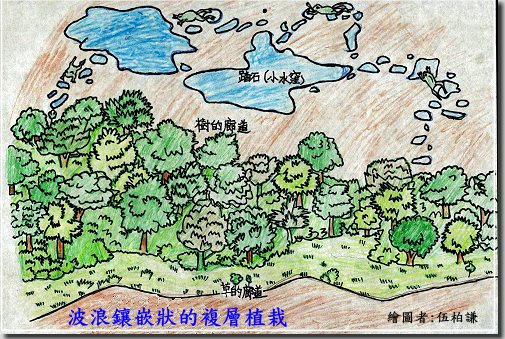

廊道依照性質可以分為「河流廊道」、「防風林廊道」、「公園廊道」等。在營造廊道環境時,可串連圳路溪流和利用當地的原生樹種,使用多樣化樹料,以「波浪鑲嵌」狀的模式種植,使邊緣的長度增加,以獲得較大的正面邊緣效應(edge

effect)。

∼參考資料:方達偉等(2006),聽,濕地在唱歌,新自然主義,台北市。∼

濕地,是整個地球上生產力最豐沛的生態系,其功能與價值是不可忽視的。然而在人類進行開發的過程中,卻常常造成濕地的危機,我們往往喜歡把土推到水裡去,築堤、爭陸,把土地搶下來做高密度的開發,把整個生態破壞掉。

然而,高雄市政府最近已經體認到保護濕地的重要。在「台灣濕地保護聯盟」等環保團體的積極催促下,「濕地生態廊道」的計畫正在進行中,所規畫的生態濕地透過曹公圳水系悄悄串聯,從最北端的援中港濕地、半屏湖濕地、蓮池潭、洲仔濕地、金獅湖、本和里滯洪池、內惟埤濕地、中都愛河濕地到最南端的鹽水港濕地等,讓日漸水泥化的高雄都會,留下最後一塊生態樂園,提供生物生存的空間,也讓市民重新走回自然、享受幸福生活。

心得感想

濕地生態廊道可說是高雄市的生態藏寶箱,但是在日漸工業化的高雄市中,我們不斷的築堤與河川爭地,使得不少的歷史遺跡消失,許多水路陸續被截斷或填掉,非常可惜。因此,搶救城市濕地已是刻不容緩的事,只有大家同心協力拯救高雄市的生態樂園,才能讓我們重回大自然的懷抱!

|