築圳歷史

曹公圳被視為清代治台三大水利工程之一。曹謹於道光17年(西元1837年)奉命來台擔任鳳山城知縣。剛上任時先到府城晉見知府熊一本,熊一本告訴他「足食、弭盜」的問題,他認為鳳山縣境內的田地大都是「看天田」,只要下雨收成就好,百姓生活就得以糊口。但長久沒有下雨時,收成不好,百姓沒有東西吃,自然盜匪四起,於是便要曹謹先解決水利問題,曹謹銘記在心。

回到鳳山縣城後,曹謹開始巡視田畝。到了九曲塘,看到下淡水溪(今高屏溪)的潺潺流水,便感嘆的說:「此是造物者置之,而以待人經營者也,奈何前人置之不理,毋乃暴殄天物歟!」意思就是,這是上天所賜予的禮物,等待我們去開發,無奈前人都沒有好好加以利用,豈不是浪費天賜的禮物嗎?

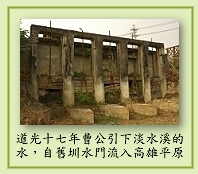

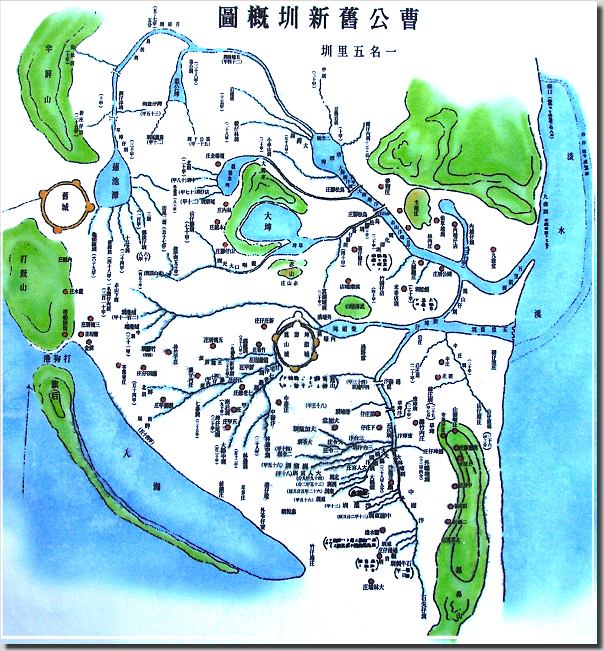

於是曹謹決定開圳。當年夏天便召集工匠,依照地形高低,開圳鑿埤,在九曲堂築堤設閘,引進上游的水。道光十八年〈西元1838年〉冬,開圳完工通水,這條水圳長四萬三百六十丈,灌溉面積達三千多公頃,荒田變良田,農作物由一年一收增為兩熟,人民不再飢荒起盜心,家家戶戶才能安居樂業。這條改善百姓生活的水圳完成後,曹謹才上報知府熊一本。熊一本於道光十九年〈西元1839年〉春,親率部屬到達鳳山縣城,實地履勘圳渠工程,士民遮道相迎 ,知府大大嘉許曹謹的功勞。 ,知府大大嘉許曹謹的功勞。

同年冬天,熊知府應鳳山百姓的請求,為開圳之事立碑命名,民眾都歸功於曹謹的仁賢勞苦,於是熊一本同意以曹公之名,將這條水圳命名為「曹公圳」,並勒文「曹公圳記」在碑石上,目前存放在曹公廟流傳後世。

道光二十一年〈西元1841年〉,鳳山縣城又鬧旱災,但曹公已升為淡水廳的海防同知,於是命鄭蘭和鄭宣治率領農民另開大圳,從九曲堂開始到草潭,花了三年的時間完工,此圳被稱為「曹公新圳」,之前的叫「曹公舊圳」。這兩條水圳,使鳳山縣境內的「看天田」變成「允水田」,造福了廣大的民眾。

(圖片來源:高雄市立歷史博物館提供)

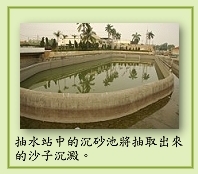

一百七十年後的今天,曹公圳仍舊滋潤著大高雄地區的乾涸土地,無論是民生、農業或工業用水,二百多萬人口還直接或間接受它的潤澤。因此,曹公圳真可說是高雄平原的母親之河。

心得感想

曹謹真是一位難得的父母官,他所開鑿出來的曹公圳從古至今都造福了高雄市民,況且當時的物資缺乏,並沒有任何的機械動力,必須用人力辛苦的修築,所以我們更應該好好的維護曹公圳,不讓它受到汙染及破壞,才不會辜負了前人的一番苦心。

|